- 新型量子傳感器可承受極端壓力

- 來源:圣路易斯華盛頓大學 發表于 2025/10/10

量子物理世界本就充滿奧秘,而當這個由亞原子粒子構成的奇妙領域承受巨大壓力時,又會發生什么?在壓力環境下觀測量子效應之所以困難,原因很簡單:設計能承受極端作用力的傳感器極具挑戰。

在一項重大突破中,由圣路易斯華盛頓大學(WashU)物理學家領導的團隊,在不易破碎的氮化硼結晶薄片中研發出了量子傳感器。這類傳感器能夠測量材料在超過 3 萬倍大氣壓下的應力與磁性。

“我們是首個研發出此類高壓傳感器的團隊。” 藝術與科學學院物理學助理教授、圣路易斯華盛頓大學量子飛躍中心成員莊沖表示,“它在量子技術、材料科學、天文學、地質學等多個領域都擁有廣泛的應用前景。”

該團隊在《自然・通訊》(Nature Communications)期刊上闡述了其研究成果。論文合著者包括莊沖實驗室的研究生(何光輝、龔若天、劉中原、姚昌宇,均為音譯)、研究生扎克・雷弗斯(Zack Rehfuss)、博士后研究員陳明峰(音譯),以及物理學助理教授王曦(Xi Wang,音譯)和冉升(Sheng Ran,音譯)。何光輝還曾在哈佛大學停留六個月,與物理學家諾曼・姚(Norman Yao)合作,后者同樣是論文合著者。

為研發這款傳感器,團隊利用中子輻射束將氮化硼薄片中的硼原子 “敲出”,形成的空位可立即捕獲電子。由于量子層面的相互作用,電子的自旋能量會根據周圍材料的磁性、應力、溫度及其他特性發生變化。通過追蹤每個電子的自旋狀態,就能從量子層面深入了解被測材料的特性。

此前,莊沖及其同事曾通過在金剛石中制造空位來研發量子傳感器,這類傳感器為華盛頓大學的兩臺量子金剛石顯微鏡提供了動力。盡管金剛石傳感器效果顯著,但存在一個缺陷:由于金剛石是三維結構,很難將傳感器放置在靠近被測材料的位置。

與之相反,氮化硼薄片的厚度可不足 100 納米 —— 約為人類頭發絲厚度的 1/1000。“由于傳感器處于本質上是二維的材料中,傳感器與被測材料之間的距離不足 1 納米(10 億分之一米)。” 莊沖解釋道。

金剛石在研究中仍發揮著重要作用。“要測量高壓環境下的材料,我們需要一個不會破碎的承載平臺。” 何光輝說。

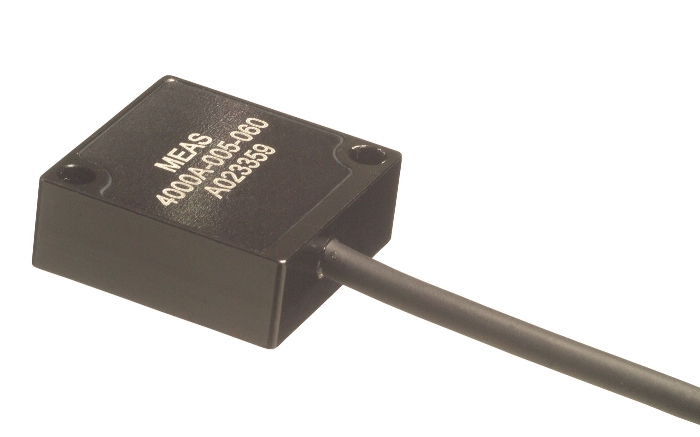

金剛石作為自然界中最堅硬的物質,恰好能滿足這一需求。何光輝與莊沖實驗室的其他成員制造出了 “金剛石對頂砧”—— 兩個平整的金剛石表面,每個表面寬約 400 微米(大致相當于 4 個塵埃顆粒的寬度),二者在高壓腔室內相互擠壓。“制造高壓最簡單的方法,就是在小面積表面上施加巨大的力。” 何光輝解釋道。

測試表明,這款新型傳感器能夠檢測到二維磁體磁場的細微變化。接下來,研究人員計劃測試其他材料,包括類似地核高壓環境中存在的巖石樣本。“測量這些巖石在壓力下的反應,有助于我們更好地理解地震及其他大規模地質活動。” 莊沖表示。

這類傳感器還有望推動超導性研究 —— 超導性即材料在無電阻狀態下導電的能力。目前已知的超導體需要在極高壓力和極低溫度下才能實現超導。此前有說法稱某些材料可在室溫下實現超導,但這一觀點極具爭議。“借助這類傳感器,我們能收集必要數據來終結這場爭議。” 龔若天(與何光輝同為論文第一作者)表示。

“如今我們擁有了這類傳感器、高壓腔室和金剛石對頂砧,未來將獲得更多探索機會。” 莊沖說。

期刊信息:《自然・通訊》(Nature Communications)

信息來源:圣路易斯華盛頓大學

- 如果本文收錄的圖片文字侵犯了您的權益,請及時與我們聯系,我們將在24內核實刪除,謝謝!